诺贝尔文学将在10月5日晚上揭晓,我无法预言谁会得,但从已经获的作家中,我发现诺贝尔文学往往自己的价值观,当然,诺的价值标准还有很多,我谈的四点,可能是比较显著的,至少中国作家要获,没有,不用现代写法,就几乎没有可能--这两点尤为重要。

莫言获得诺贝尔文学之后,很多人都对诺贝尔的价值观发生了怀疑,也有人由此认为,诺正在偏离自己最初所建立起来的理想,甚至发生了价值的混乱。我的看法倒没有这么悲观,不管如何,诺评委会能把一种评游戏玩一百多年,而且玩得如此成功,最根本的,还是因为他们了某种艺术理想,即便有思想,也非主流。

遍观历届获者,诺当然也遗漏了很多优秀的作家,但总体而言,一百来个获作家中,没有哪个作家是特别差的。一个文学,遗漏该得而没有得的作家是难免的,但绝不能让不该得的作家得了,这是底线。应该承认,诺贝尔文学还是基本守住了这一底线的。因此,一个作家,尤其是中国作家,光在姿态上迎合诺的价值观,或者热衷于讨好、猜度评委(尤其是马悦然)的心思,现在看来是徒劳的。

诺评委会表彰莫言“将魔幻现实主义与民间故事、历史与当代社会融合在一起”,虽然只说出了莫言小说的一个侧面,但也表明,他们所关注的,依然是莫言的小说本身。我更愿意相信,莫言之所以能得,是因为他的小说契合了诺贝尔的价值观。那么,诺贝尔文学的价值选择有哪些特点呢?从大多数获作家的风格看,有一些特点还是比较鲜明的,对此略加分析,未尝不是了解文学理想的一种方式,也是了解莫言为何能获的一个角度。

对历史、社会和人生的省悟,一直是文学的责任之一。成为这个肤浅的合唱者,的立场,并努力挖掘人生内部的风景,这已成为诺贝尔文学对作家的一种标准。性,未必指的就是思想,也可以是一种人生态度,即对当下的现状保持一种,并思索人生的困境和真义。有一种,是面对社会的,比如索尔仁尼琴、布罗茨基等人,许多时候是一种正面的对抗;还有一种,是个体主义的,像阿尔贝·加缪、萨缪尔·贝克特等人,更多的是追问个体所体验到的和痛苦的深度,这也出了一种的真实。

不于现有的秩序,不停止对理想世界的想象,或者写那个理想中的世界永远不会到来的,这些都是二十世纪来获诺的作家思考的主题。那种甜蜜的对现实的投诚,和诺的价值观是格格不入的。

莫言小说的这种性一直存在,而且越到后来,越发的尖锐、宽阔。他的《红高粱》《红蝗》《欢乐》,还有长篇《天堂蒜薹之歌》《酒国》,这些写于二十世纪八十年代中后期、九十年代早期的作品,对历史和现实的常严厉的,在那个年代,甚至有着巨大的意义。

他写抗日,不完全站在阶级立场上写,而是站在人性的角度上写,就连中也有义气、勇敢的人,那种蓬勃生长的野性和生命力,是任何观念所不能概括的,它就是一种人性的存在。这样的视点,显然超越了过去的狭隘观念,更具人性的丰富性,也更加深刻。

他写《天堂蒜薹之歌》,起因是山东老家附近一个县的蒜农,蒜苗卖不出去,蒜农就焚烧蒜苗,后来演变成了事件。这是一部很具现实感的小说。这部小说发表之后,有人就莫言说,只要敢踏上他们的地盘,他们就要如何如何,但莫言并不。莫言获之后,一切都不同了,家乡的人视他为一笔财富,整套旅游开发的计划都做出来了,我觉得,这才是真正的魔幻现实主义。

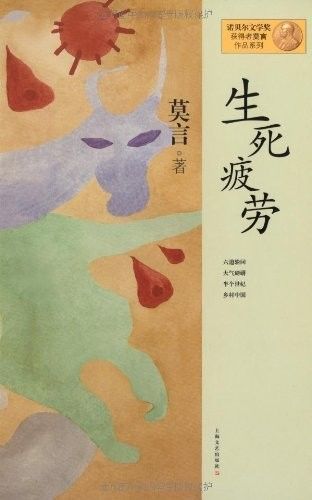

他的小说的性有时也是隐藏的,或者通过形象说出来的。《疲劳》里,就有这么一段话:“我在叫屈时,进行了土地,大户的土地,都被分配给了无地的贫民,我的土地也不例外。均分土地,历朝都有先例,但均分土地前也用不着把我啊!”这个反思貌似隐蔽,其实也是严厉的。我现在接触一些材料,知道当年的一些地主,形象也是很复杂的。我到过四川地主刘文彩的老家,知道他并不是那么坏的,他投不少钱来兴办教育,到了周末,若是下雨,还用自己的小轿车送学生回家,这是很难得的。

作家在面对这些历史时,最怕接受现成的结论,而成了传声筒,假若小说能塑造出各样情境下的人性景象,就能为粗疏的历史补上血肉和肌理。直接跳出来发表看法,或者声嘶力竭地呐喊,反而了文学独有的力量。

《檀香刑》里的形象,就是一种人格,把当做审美,这是很奇怪的一种人格,莫言把和看客的心理写得很彻底,读之令人惊悚。莫言身上还真是有一些鲁迅的影子,只是他的性,和鲁迅不一样,鲁迅是启蒙者的姿态,而莫言则更多是冷静、平等的审视、。一些读者无法接受《檀香刑》里大篇幅的对的描写,由此认为作者的内心也是寒冷的,这并不符合文学的原则,我们不能由此否定这部小说所隐藏的性。

没有性,莫言不可能受到诺贝尔文学的关注。据我所知,诺贝尔的评委普遍精通几门外语,他们评定一个作家,不只是看文翻译,还要收集英文版、德文版或法文版,通过不同译本的对照,来作出最终的抉择。这些评委都是专业读者,他们作出的判断,可能会有偏差,但我想也不会离谱得太厉害。这点,我们还是要地看待。

乡土代表一个民族和国家的基本经验,尤其是在中国,离开了乡土,你就无从辨识中国人的面貌。中国都市的发展,更多是重复、模仿发达国家所走过的程,并没有形成自己的风格,因此,二十世纪来比较有成就的中国小说家,几乎都有乡镇生活的背景,最令人难忘的作品,也多半是写乡土的。

诺所关注的别国的作家,很多也是从乡土背景出发进行写作的。在给莫言的颁词里所提到的马尔克斯和福克纳,写的也是乡土记忆--他们可能是影响莫言最深的两个外国作家。莫言自己回忆,一九八四年十二月的一个下午,下大雪,他从同学那里借到了福克纳的《喧哗与骚动》,读了之后,就大着胆子写下了“高密东北乡”这几个字。福克纳说自己一生都在写那个邮票一样大小的故乡,莫言显然受此,也想在中国文学版图上创造一个属于自己的文学故乡。他一九八五年发表的《白狗秋千架》和《秋水》,最早使用高密东北乡这个地名。尽管后来莫言说自己并不喜欢《喧哗与骚动》这书,而只喜欢福克纳这个人,但这并不影响福克纳对他的文学地理学的建构所起的决定性的作用。

莫言似乎更喜欢《百年孤独》,他说自己“读了一页便激动得站起来像只野兽一样在房子里转来转去,心里满是遗憾,恨不得早生二十年”,他没想到那些在农村到处都是的东西也能写成小说,“这彻底粉碎了我旧有的文学观念”。马尔克斯本人也有这样的经历,他说自己第一次读到卡夫卡的《变形记》时,才知道小说原来可以这样写。

我相信对高密东北乡的发现,包括因福克纳、马尔克斯的影响而对传统的线性叙事时间的突围,彻底解放了莫言的想象力。莫言找到了自己和故乡之间的通道,那个储藏着他青少年时期全部记忆和经验的故乡,他终于知道该如何回去,又该如何走近它、表现它了。莫言曾把自己的故乡用了一个非常重的词来形容,叫“血地”,这是母亲养育自己并为此流过血的地方,任何人,都无法摆脱故乡对他的影响、和塑造。“故乡留给我的印象,是我小说的魂魄,故乡的土地与河流、庄稼与树木、飞禽与走兽、与传说、和鬼怪、与仇人,都是我小说的内容。”(莫言:《故乡往事》)

要想在文学史上留下印记,作家就必须创造出属于他的文学王国,要找到他自己的写作根据地。莫言是比较早有这种写作自觉的人。没有地方性记忆,也就谈不上有自己的写作风格。鲁迅的未庄、鲁镇,沈从文的边城,贾平凹的商州,张承志的西海固,韩少功的马桥,苏童的香椿树街,史铁生的地坛,莫言的高密东北乡,既和地理意义上的故乡有关,也是源于虚构和想象的故乡。在这样的文学王国里,作家就像国王,想叫谁哭就叫谁哭,想叫谁饿就叫谁饿,想叫谁死就叫谁死,甚至连一根红萝卜、一片红高粱,都可以被他写进文学史,这就是文学的。

这种写作根据地的建立,我相信是莫言写作风格化的重要标。他要把自己的故乡写成中国农村的一个缩影,应该说,他的努力今天已见成效。哲学家牟三说,“真正的人才从乡间出”(《周易哲学录》),这个说法意味深长,至少它对于文学写作而言,还是有道理的。乡土是中国文化的土壤,内里也藏着中国的伦理,以及中国人如何坚韧地活着的故事,这样的故事,往往最为诺评委们所关注和喜爱。

不但要探索,还要是一个用现代手法写作的人。自二十世纪中叶以来,诺贝尔文学几乎未曾颁发给传统作家,获作家都是现代主义的,在艺术上有探索的人。诺重视和表彰那种能够敞开新的写作可能性的作家,不仅福克纳、马尔克斯等人,即便海明威、帕慕克等人,还有那些诗人,他们的写作也都贯彻着现代。

很多作家,在获以前,作品不一定好卖,甚至由于他们所的探索姿态较为极端,读者可能是很少的。诺也关注这类作家,并借着他们的表彰为这些探索加冕。譬如新小说派作家克洛德·西蒙,我相信一般读者都未必读得懂他的《弗兰德公》《农事诗》,即便像埃尔弗里德·耶利内克,很多人也未必喜欢她那种写法,但在他们身上,确实体现出了一种艺术的勇气--不于现有的艺术秩序,探索和实验,不断地去发现新的叙事可能性。并不是说所有的小说都要用新的方式写,但文学之所以发展,作家之所以还在探索,就在于艺术的可能性没有穷尽。有可能性的艺术才有生命力。

今天的艺术可能性,就是明天的艺术常识;文学的发展,就是不断地把可能性变成常识。譬如,我们读鲁迅的小说,都觉得好懂,写法朴实,但在鲁迅写作那个时代,他的小说写法是新的,是具有强烈的探索风格的。《狂人日记》里的内心独白、心理分析、第一人称叙事,这些对于当时的中国小说而言,都是全新的开创。鲁迅写祥林嫂之死、孔乙己之死,包括《药》里面的英雄夏瑜之死,处理方式也和传统小说不同。传统小说写主要人物,都是正面描写的,鲁迅刚好相反,他把人物的这些本应是主体的情节,虚化成背景,把那些本应是背景的,当作主体来描写。他往往通过一些旁观者,那些周遭的人的感受和议论,来观看一个人的命运,这就是现代叙事。

按照传统的叙事,祥林嫂的要正面描写,孔乙己是如何被打的,打得又是如何悲惨的,也要大写特写,这样才能读者对他的同情,鲁迅对此却不着一字,只是写孔乙己被打之后如何用手坐着走过来,其实就是爬到小酒馆来的,他写了他手上的泥,写了他如何试图保持最后的可怜的自尊,也写了周遭的人如何看他、议论他。夏瑜之死甚至完全没写,只是背景,但这个背景却成了小说的主体,这是很新的一种写法。这个写法,今天已显得普通,当时却开创了一个小说的新局面,这就是所谓的艺术可能性成了艺术常识。

当年的朦胧诗,有些人说看不懂,为此对它进行了声势浩大的,把它形容为“令人气闷的‘朦胧’”,可今天读北岛、顾城、舒婷等人的诗歌,谁还会觉得晦涩、朦胧呢?朦胧诗甚至都入选中学课本,连孩子们都读得懂了。当年的新潮,今天都成常识了。好比时装设计,模特身上穿的,是一种美学趋势,这些服装真正进入大众的日常生活,还需一些时间;但今天的趋势,明天就会成为生活本身。艺术探索也是如此。

莫言从成名至今,他给人的印象,是一个有探索的作家。他的成名作《透明的红萝卜》,那种原始的、通透的感觉,那些比喻和描写,在当时是全新的。他的《红高粱》,你只要读第一句,“一九三九年古历八月初九,我父亲这个种十四岁多一点”,就能感受到他在讲述历史和祖辈故事时,有了完全不同的叙事口吻。叙事态度不同即代表历史态度、人性态度不同,这为莫言后来的写作,敞开了一个新的世界。

《红蝗》的探索性就更强了,时空转换,意识流,人称变化,艺术上令人目不暇接,到了《欢乐》这个长篇幅的中篇小说发表,莫言的反叛性更为,写法也更令人不适,第二人称,不分行,乡村生活的美好彻底崩溃,思想上也土地、母亲,莫言似乎要对自己来一次大、大清理,甚至自己的灵魂,然后再轻装上阵。《天堂蒜薹之歌》《十三步》,艺术上日趋成熟,尤其是对小说结构的处理,不少都是之前中国小说所未见。《酒国》《丰乳肥臀》《檀香刑》都贯注着对历史文化的反思,写法上,《檀香刑》大量借鉴了民间戏曲、说唱艺术,创造了一种具有中国风格的叙事语体,《疲劳》则直接借用了章回体小说的形式,《蛙》用的是书信体,这些在艺术上其实都是要冒险的,尽管它们未必成功。

也有人不理解莫言的这种转向,比如汉学家顾彬,就觉得一个用章回体结构写作的人,他的文学观念肯定就是陈旧、的。顾彬持这种观点是可以理解的,经历了二十世纪以来的艺术探索,假若今天的作家再退回到十九世纪的写法上,那肯定是不能的。必须张扬和一种文学的先锋,才能一直保持写作的现代感。

但这个问题,在中国的文学语境中要复杂得多。我们之前一直认为先锋就是前进,就是新,就是,现在看来,先锋不一定都是一往无前的,后退也可以是先锋。所谓先锋,本质上就是和这个时代作着相反的,合唱,的观点。二十世纪八十年代,小说要从陈腐的艺术现状中突围,写作上学习的现代艺术,这是先锋;如今,向学习,用现代手法写作成了主流时,莫言转身从中国传统中汲取叙事资源,这种后撤,也可以认为是另一个意义上的先锋。

应该承认,莫言出版《檀香刑》之前,当时几乎没有先锋作家开始意识到需要重新理解传统和现代的关系,至少还没有出现一种向传统的叙事寻找资源的写作自觉。莫言比较早就意识到,在自身的文化传统中找寻资源,不仅不是陈旧的表现,而且还是一种创新。当中国这二三十年把这一百多年的艺术探索都学习了一遍之后,什么是中国风格、中国语体、中国气派,这当然就成了一个问题。借鉴和学习并非目的,如何让自己所学的能在自己的文化土壤里落地,这才是最重要的。

我很高兴这些当年的先锋作家,到了一定时候开始深思这个过去他们极度的传统问题,先是莫言,后来又有格非。格非的《人面桃花》,也是深得中国传统的韵味,无论语言还是感觉,都告别了过去那种单一的性,而从自身的文化腹地实现了重新出发。王蒙在二十世纪八十年代也是艺术的弄潮儿,可前些年出版的《尴尬风流》,令人想到更多的是中国传统的“文章”的味道。

这其实是一种趋势,它意味着写作的风潮开始发生根本的变化。过去我们一味求新,学,但骨子里毕竟无法脱离中国文化的语境,这就我们思考,应该如何对待中国的文化资源。矫枉过正的时代过去了,唯新是从的艺术态度也未必可行了。

这一点,从作家为人物取名字这事上就可看出来。二十世纪八十年代的小说探索,经常有作家会把人物的名字取成1、2、3、4或者A、B、C、D,把人物符号化,以表征个性已被削平,现代人内心的深度也消失了,但在今天的语境里,中国作家若再把人物的名字取成1、2、3、4或A、B、C、D,我想,哪怕是最具先锋意识的读者恐怕都不愿去读了。为什么呢?就是因为阅读语境发生了变化。

中国人的名字是隐藏着文化信息量的,比如,当你看到我的名字,谢有顺,就会想起王有福、张富贵、刘发财之类,知道取这样名字的父母可能是农民,大约是什么文化水平,但如果我叫谢恨水或者谢不遇,后面的想象空间就不一样了,如果我叫谢清发,大家自然会想到李白那句诗,“蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发”。取名也是一种中国文化。我们讲文化自觉,并不是抽象的,而是可以从很具体的写作中看出来的。

在这个背景里,就能看出莫言当年的后撤,其实也包含着某种先锋的品质,也有探索的意味在里面。有些探索,明显是故意的,是夸张的,目的是为了引起注意,呈现一种姿态。在今天这个消费主义时代,保持着这种创新、探索的人,并不是太多。文学界近年充满着艺术的惰性和的性,平庸哲学大行其道,莫言的获,也许可以提醒一些人,小说不仅是在讲故事,它还是讲故事的艺术。

这点不为一般人所注意,是我概括出来的。但这是事实。之前获得诺的作家,都有自己的写作理论,有些还出版了多部讲稿或谈话录来阐释自己的写作主张,这对于认知他们的写作、确证他们的写作价值,都起到了重要的作用。

无论福克纳、马尔克斯、马里奥·巴尔加斯·略萨,还是奥德修斯·埃里蒂斯、切斯拉夫·米沃什、埃利亚斯·卡内蒂、库切、赫塔·米勒等人,都有大量的创作谈或理论文字,反复解释自己为何写作,并诠释自己的世界观。有写作理论,就意味着这个作家有思想、有高度。前段为何网上有那么多人讨论莫言应该在发表怎样的获,应该讲些什么,其实就包含着读者对莫言的期待。

诺作家的词很多都是名篇,里面都闪烁着动人的艺术光泽和价值。假若一个作家不能很好地概括自己的写作,不能为自己的写作找到合适的定位,并由此说出自己对世界、历史、人性的一整套看法,他的写作重要性就会受影响。而在众多的中国当代作家中,莫言算是一个比较有想法的作家,他有大量的创作谈或采访录,都在谈写作,谈文学与社会的关系。他的一些思考未必深刻,但朴实而真切,符合写作的实际,也提出了一些自己的概念或说法,我相信这对于他的作品和作品研究是有意义的。

关于这一点,比较二〇〇〇年诺竞争中北岛败给了高行健,就可得到。那一年,几乎全世界的人都知道,诺会颁发给一个汉语作家--错过了这一年,就意味着诺贝尔文学的百年历史将和中文失之交臂。是高行健还是北岛?多数人猜的是北岛,记者也多云集在北岛的住处外面,就等着宣布了。北岛之于中国文学更具符号性价值,也更具贡献,这是有的。没想到,那年的诺给了高行健。

高行健的小说是否能代表汉语小说的最高水平,姑且不论,但北岛没能得,除了对他的诗歌成就的评价有争议以外,我觉得还有两个因素不能忽略。一是诺评委都是年龄很大的专业读者,以自己的性为荣,但凡当年度呼声最高那个作家,多半不会得,因为诺也是要面子的,不能被轻易猜中,为此评委会故意和大众的评价拉开差距--有这种心理是可以理解的。

很多人都知道,法国新小说派最著名的作家是阿兰·罗布-格里耶,《嫉妒》《重现的镜子》《去年在马里昂巴德》的作者,可最终获得诺的是克洛德·西蒙;米兰·昆德拉好几年都呼声最高,但最后也被评委所忽略;略萨是在大家认为不太可能得的时候得的。这些都是。

北岛没能得的另一个因素,据我的猜测,是和他没有自己的写作主张有关。他除了写诗,写散文,几十年来都没有认真阐释过自己的写作,更没有什么理论文字行世。没人知道北岛的写作观点是什么。高行健就不同了,他去国之前,出版有《现代小说技巧初探》《对一种现代戏剧的追求》等论著,后来又有《没有主义》一书,专门谈自己的写作主张,这都有益于域外读者和翻译家认识高行健。

一个作家,光有出色的作品而没有自己独特的文学观念,没有思想性,至少对于诺评委而言,是不够的。我相信北岛吃了这方面的亏,高行健和莫言却受益于此。这些年我没有机会见到北岛,如果见了,我会他对自己的写作做些总结和概括,把自己深化一下,他还不算老,创造力并未枯竭,还有机会获。而且下一次若有汉语作家获,可能性最大的,就是诗人了,而诗人中,可能性最大的还是北岛--我这样说的时候,国内一些小说家可能会伤心了。我希望他们也交好运。

当然,诺的评标准还有很多,上述四点,可能是不可或缺的,至少中国作家要获,没有,不用现代手法,就几乎没有可能--这两点尤为重要。

尽管评是一种集体作业,多半是的产物,很难完全个人的艺术观点,诺也不例外,光几个评委,是很难完全了解世界文学的趋势的,尤其是有语言的隔膜,要真正了解中国作家的写作现状、真实水平,更是困难。但文学也是观察文学生态的一种方式,成熟的文学背后所透露出的信息,也含示着一种文学标准,它未必是作家要遵循的写作成规,却对我们理解文学的与接受,具有参考价值。因此,对文学的存在不必过分拒斥,把它看作是文学现场的必然存在,并视其为一种参照,反而是的态度。

推荐: